L’adaptation et l’acculturation

Faits saillants

- L’adaptation à un nouveau pays peut être divisée en quatre grandes phases. Il est utile de savoir à quelle étape du processus sont rendus les patients néo-canadiens afin de les aider à se préparer aux difficultés et aux occasions qui se présenteront à eux. Il faudra peut-être adapter certains messages de santé en fonction de l’étape à laquelle ils sont rendus dans leur processus de réinstallation.

- Le processus d’adaptation à la vie au Canada varie en fonction de plusieurs facteurs : le pays d’origine, l’expérience d’immigration (pourquoi et comment la personne est arrivée ici), les plans d’avenir et leurs conditions de vie actuelles. De nombreuses ressources locales peuvent aider les familles à s’adapter. Il est important de les connaître et de diriger les nouveaux arrivants vers les ressources offertes dans la région, y compris les travailleurs sociaux et les organismes d’établissement.

- Les Néo-Canadiens doivent composer avec beaucoup de changements dans leur vie. Certains conservent des pratiques de soins qu’ils connaissent bien parce qu’elles reposent sur leur culture et leur religion, comme des rituels de guérison ou des traitements traditionnels qui, dans bien des situations, peuvent s’avérer utiles. En revanche, les enfants et les adolescents peuvent avoir honte de ne pas connaître la musique ou les émissions de télévision populaires et avoir du mal à s’habiller comme leurs nouveaux camarades. Il faut être attentif à ce qu’ils connaissent bien et moins bien et leur offrir des conseils amicaux ou les diriger vers des groupes ou des services qui peuvent les aider.

- Il faut garder l’esprit ouvert lors des conversations avec de nouveaux arrivants et toujours s’assurer qu’ils ont compris le message et les intentions. La peur de ne pas réussir à s’intégrer peut amener les nouveaux arrivants à acquiescer alors qu’en fait, ils n’ont pas pleinement compris ce que les professionnels de la santé ont tenté de leur communiquer.

- Il ne faut pas oublier que de nombreux nouveaux arrivants ont survécu à des situations extrêmement difficiles grâce à leur résilience. Le fait de les aider à reconnaître leurs forces et à les exploiter pleinement peut favoriser leur santé et leur adaptation.

Les nouveaux arrivants et leur histoire d’immigration

Les nouveaux arrivants au Canada forment un groupe extrêmement diversifié. Leur histoire d’immigration (pourquoi et comment ils sont arrivés au Canada) fait partie des nombreux facteurs qui influent sur leur état de santé, mais d’autres déterminants sociaux, tels que l’éducation, le revenu, le logement et la sécurité alimentaire, jouent aussi chacun un rôle. Les déterminants sociaux de la santé sont regroupés en cinq catégories : la stabilité économique, l’accès à l’éducation et sa qualité, l’accès aux soins et leur qualité, le quartier et l’environnement bâti, de même que les contextes communautaire et social.

Voici deux scénarios différents :

- Un frère et une sœur arrivent au Canada en provenance d’une ville cosmopolite d’Europe de l’Est. Leur mère est médecin et leur père, avocat. Leurs parents ont organisé et payé le processus d’immigration en entier et ont quitté leur pays uniquement pour offrir une vie meilleure à leurs enfants.

- Un frère et une sœur nouvellement arrivés au Canada vivaient dans les montagnes de la Birmanie, où l’on parle chin. Leur mère est analphabète. Forcés de se cacher avec leur mère, ils ont vu leur père se faire battre à mort avant de fuir vers un camp de réfugiés à la frontière de la Thaïlande. Ils n’ont pas pu aller à l’école au camp de réfugiés.

Même si l’expérience d’immigration semble bien se dérouler, comme celle de la famille d’Europe de l’Est, les immigrants rencontrent presque toujours des difficultés, dont la perte du statut, les nouveaux systèmes sociaux et la distance qui les sépare de leur famille et de leurs amis. Souvent, les enfants sont parfaitement conscients des sacrifices de leurs parents et se sentent coupables.

L’expérience des membres de la famille birmane aura probablement des répercussions importantes sur leur santé et le temps qu’ils mettront à s’adapter. L’éducation des enfants a été interrompue, le père est décédé et la mère ne sait ni lire ni écrire dans sa langue maternelle. Ces enfants risquent de grandir dans la pauvreté. En raison du décès du père le frère aîné peut être appelé à assumer le rôle de protecteur, de chef de famille et plus tard, de pourvoyeur. Par conséquent, son éducation risque d’être compromise.

Bien des gens qui arrivent à une frontière canadienne et demandent le statut de réfugiés doivent ensuite s’engager dans un long processus de demande. En cas de refus, la crainte des conséquences d’un retour dans leur pays d’origine peut être si forte qu'ils décident de rester au Canada sans statut ni assurance maladie. Le rejet de la demande et l’immigration clandestine ne sont que deux exemples de facteurs qui viennent compliquer l’expérience d’immigration. Bien souvent, ils mènent à l’insécurité en matière de logement, à un faible revenu, à la crainte d’être découverts, à la menace d’expulsion, à l’accès limité aux soins de santé et, enfin, à la pauvreté.

Les professionnels de la santé peuvent améliorer les traitements et mieux répondre aux besoins des nouveaux arrivants lorsqu’ils connaissent leur histoire d’immigration et la façon dont chaque expérience peut influer sur leur statut actuel au Canada, leur état de santé, leur rétablissement et leur capacité de s’orienter dans le système de santé.

Quel est l’état de santé des nouveaux arrivants au Canada?

Certaines études démontrent que les immigrants néo-canadiens se déclarent en meilleure état de santé et utilisent moins de services de santé que les Canadiens de souche1,2. Toutefois, ce soi-disant « effet de l’immigrant en santé » est controversé et varie d’un groupe à l’autre. La grande majorité des Néo-Canadiens ont choisi de venir s’établir au Canada, ont suivi toutes les étapes du processus d’immigration et ont réussi les examens médicaux obligatoires. Il n’est donc pas surprenant qu’ils semblent en santé, soient capables d’obtenir des soins au besoin et s’adaptent rapidement. Le problème, c’est que les immigrants ne correspondent pas tous à ce profil.

Même si les réfugiés, en tant que groupe, font face à de plus grands obstacles que les autres nouveaux arrivants, ils présentent également l’effet de l’immigrant en santé. Il est possible que leur état de santé soit véritablement différent, mais ils peuvent être plus réticents à divulguer leurs renseignements personnels et éviter les services de santé parce qu’ils ont de la difficulté à s’exprimer dans l'une des langues officielles, n’ont pas d’assurance ou ont d’autres raisons culturelles de vouloir éviter (p. ex., les perceptions de la santé, des soins et de la maladie, la dynamique familiale ou les normes sociales). D'autre information sur les obstacles à l’accès aux soins pour Ies nouveaux arrivants figure ailleurs dans ce site Web.

L’effet de l’immigrant en santé diminue au fil des années vécues au Canada. Ainsi, d’après leurs affirmations, les immigrantes non européennes subissent la pire détérioration de santé après leur arrivée au Canada, tandis que les hommes européens subissent la plus faible détérioration. Cet effet pourrait être lié aux changements de régime alimentaire, de taux d’activité, de consommation de tabac ou d’alcool et de situation socioéconomique3-7. Les nouveaux arrivants peuent également être plus susceptibles de confier leurs symptômes et d’obtenir des soins plus tard au cours de leur adaptation, c’est-à-dire une fois qu’ils sont établis au Canada depuis un certain temps.

Même si de nombreux Néo-Canadiens semblent plus en santé que le Canadien moyen lorsqu’ils arrivent au pays, certains ont pu être exposés à des maladies rares au Canada, mais fréquentes dans leur pays d’origine8. D'autres renseignements sur ces maladies et leur dépistage se trouvent ailleurs dans ce site et dans le document Evidence-based clinical guidelines for immigrants and refugees de la Collaboration canadienne pour la santé des immigrants et des réfugiés.

L’adaptation, l’acculturation et l’identité raciale et ethnique

L’adaptation est le processus de changement qui s’opère dans un nouvel environnement. C'est une composante de l’acculturation, qui évolue selon les changements à la culture d’un groupe, la psychologie des personnes qui interviennent dans un nouvel environnement ou d’autres facteurs. Le développement de l’identité raciale et ethnique comprend l’identification et l’appartenance à un groupe donné il est aussi associé à des résultats particuliers en matière de santé mentale et à des comportements liés à la santé9.

C’est le sociologue norvégien Sverre Lysgaard qui, en 1955, a imaginé l’adaptation culturelle comme un processus. Il a proposé un modèle de relation curvilinéaire (courbe en U) en quatre étapes : la lune de miel, le choc culturel, l’acclimatation et l’adaptation10.

Les processus d’adaptation et de développement de l'identité raciale et ethnique sont complexes et non linéaires. Ils sont complexes parce qu’ils sont difficiles à mesurer et extrêmement variables. Ils sont non linéaires parce que le cheminement d’une étape à l’autre peut comporter tant des progrès que des retours en arrière, selon les facteurs de stress de la famille et la façon dont ils influent sur l’identification à un groupe de camarades. Les modèles d’adaptation antérieurs qui ont un effet sur les pratiques et les politiques étaient perçus comme linéaires, puisque les immigrants étaient considérés comme plus (ou moins) « acculturés » ou « assimilés ». Ces modèles ne sont plus acceptés.

Il est difficile de décrire un processus complexe et non linéaire. Comment les gens qui se sont développés pleinement dans un certain contexte culturel vivent-ils le changement et s’y adaptent-ils lorsqu’ils se retrouvent dans un contexte complètement différent? Voici une description11 :

Si la culture a une si grande influence sur les comportements, les gens agissent-ils de la même façon dans leur nouvel environnement que dans leur environnement antérieur, adaptent-ils leurs comportements à leur nouvel environnement ou la réalité est-elle plus proche d’un modèle complexe de continuité et de changement dans la façon dont les gens fonctionnent dans leur nouvelle société? La réponse fournie par la psychologie interculturelle appuie clairement la troisième théorie.

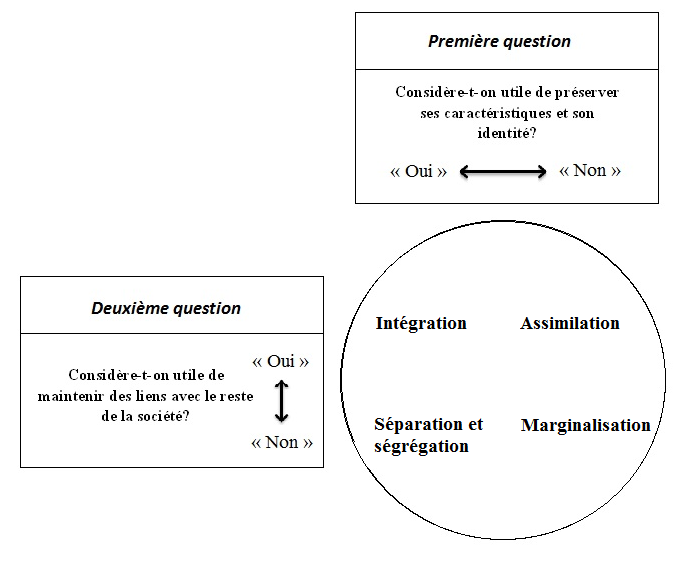

La figure 1 montre les différentes réponses à l’acculturation, lorsque l’importance de maintenir une culture « antérieure » s’harmonise à l’exposition et à l’adaptation à la « nouvelle » culture11. Le « choix » d’une réponse plutôt qu’une autre peut changer, selon les facteurs de stress. Un modèle propose quatre types d’acculturation :

- Assimilation : La culture d’origine est rejetée au profit de la nouvelle culture.

- Intégration : Une partie de la culture d’origine est préservée malgré l’adoption de la nouvelle culture.

- Séparation et ségrégation : La culture d’origine est préservée, tandis que la nouvelle culture est rejetée.

- Marginalisation : La culture d’origine et la nouvelle culture sont rejetées.

|

Figure 1: Stratégies d’acculturation |

|

| Source : Berry JW. Immigration, acculturation, and adaptation. Appl Psychol 1997;46(1):10. Extrait utilisé avec autorisation. |

Comparativement aux autres modèles d’acculturation, l’intégration est associée à :

- des niveaux de stress plus bas et des niveaux de fonctionnement plus élevés chez les adultes;12

- des taux plus bas de comportements à risque et une attitude plus positive à l’égard des professionnels de la santé chez les jeunes13,14;

- de meilleurs résultats psychologiques et socioculturels chez les jeunes9.

La capacité des nouveaux arrivants de changer leur identité culturelle et de s’associer à des gens qui ne font pas partie de leur groupe ethnique aide à déterminer le succès de leur intégration à leur nouvelle patrie. Par ailleurs, il a été démontré que les compétences sociales et l’estime de soi des enfants sont influencées à la fois par le modèle d’acculturation de leurs parents et par leur propre modèle15.

Les étapes de la réinstallation

La réinstallation est considérée comme un type d’adaptation qui peut se diviser en au moins trois étapes personnelles, selon différentes études sur l’adaptation16. Citoyenneté et Immigration Canada décrit une évolution qui comprend quatre étapes courantes d’adaptation. Le fait de connaître ces étapes peut aider les professionnels de la santé à « situer » les nouveaux arrivants dans le processus d’adaptation pour ainsi mieux les aider à progresser d’une étape à l’autre.

L’expérience des nouveaux arrivants suit généralement cette trajectoire :

Étape 1 : Enthousiasme et fascination

Peu avant et peu après leur arrivée au Canada :

- ils éprouvent un sentiment d’exaltation, de confiance et d'optimisme et de grands espoirs;

- ils se concentrent sur les similitudes entre le Canada leur pays d’origine.

Étape 2 : Désenchantement, émotions contradictoires, frustration et irritation

Dans les six mois suivant leur arrivée au Canada :

- ils éprouvent des frustrations et de la déception.

- ils s’attardent à ce qui les différencie des Canadiens.

- ils s’ennuient de leur famille, se sentent seuls et coupables d’avoir laissé des membres de leur famille derrière.

Autant que possible, il faut encourager les nouveaux arrivants à s’intégrer tout en préservant leur culture d’origine et en participant activement à la société canadienne.

Étape 3 : Adaptation graduelle ou rétablissement

- Ils ont l’impression d’être aux commandes de leur vie et éprouvent plus d’aisance.

- Ils commencent à participer à la communauté.

- Ils comprennent mieux comment s’adapter à la vie au Canada.

Étape 4 : Acceptation et adaptation

- Ils se sentent plus à l’aise au Canada;

- Ils se sont fait des amis et participent davantage à la vie de leur nouveau milieu;

- Ils ont une meilleure compréhension de la façon de faire les choses au Canada.

L’adaptation aux défis propres à la vie au Canada

Les nouveaux arrivants doivent continuellement s’adapter à de nombreux facteurs que ne remarquent pas les Canadiens de souche. Ces facteurs sont souvent des déterminants sociaux de la santé.

- Langue : Les enfants apprennent généralement une nouvelle langue plus rapidement que leurs parents. Cette faculté peut les amener à servir d’interprètes pour leur parenté ou à assurer la liaison culturelle, rôle qui perturbe la dynamique parent-enfant normale. Il faut éviter de faire jouer le rôle d’interprètes aux enfants. D’ailleurs, toute communication par une « tierce partie » peut s’avérer délicate. Par exemple, dans un contexte de santé, surtout lorsque les enfants servent d’interprètes, le patient et le professionnel de la santé peuvent omettre certaines questions qui mériteraient d’être abordées. De plus, un enfant peut se sentir inapte à assumer ce rôle. Les professionnels de la santé doivent s’informer du recours approprié à un interprète. Les recherches révèlent que la concordance de la langue entre le patient et son médecin est liée à de meilleurs résultats cliniques, car les risques d’erreurs de communication s’en trouvent réduits et que la relation entre le clinicien et le patient est renforcée. Compte tenu de la diversité toujours croissante de la population canadienne, la formation, le recrutement et la rétention de personnel issu des minorités qui parlent la même langue que les patients peuvent contribuer à des soins sensibles à la culture16.

- Emploi : Il peut être difficile pour un nouvel arrivant de se trouver un emploi qui correspond à ses compétences et qualifications. Les Néo-Canadiens peuvent être surqualifiés pour l’emploi qu’ils trouvent en raison des barrières linguistiques ou de la non-reconnaissance de leurs titres de compétences. Par exemple, un immigrant qui était ingénieur dans son pays d’origine peut commencer à travailler au Canada en qualité d’agent de sécurité. Les nouveaux arrivants doivent souvent renouveler leurs compétences ou retourner à l’école pour trouver un travail qui leur convient au Canada. Il peut être difficile pour les parents et les jeunes de s’adapter à une perte du statut social, même s’ils se sentaient préparés au changement. Les immigrants qualifiés qui arrivent au Canada affrontent des taux de chômage considérablement plus élevés et des salaires plus bas que les non-immigrants17. Ce peut être partiellement causé par le fait que les employeurs prisent l’instruction ou l’expérience de travail canadiennes davantage que l’instruction ou l’expérience étrangères. La discrimination contre les candidats immigrants peut également être en cause. Les chercheurs révèlent que le seul fait de changer un nom à consonance anglophone sur un curriculum vitæ par un nom à consonance indienne, pakistanaise ou chinoise réduisait de 4,4 % la probabilité qu’un employeur l’appelle, par rapport à une base de 15,7 % (une diminution de 28 %) lorsqu’on tenait compte de la maîtrise du français ainsi que de l’instruction et de l’expérience canadiennes. Les stratégies pour réduire les biais à l’embauche, comme de masquer les noms sur les candidatures, peuvent contribuer à réduire les biais de rappel17.

- Disparité des revenus : Les nouveaux immigrants sont plus susceptibles de faire partie des travailleurs à faible revenu que les personnes nées au Canada6,18,19,20. Les Néo-Canadiens ont de la difficulté à atteindre le niveau de vie des Canadiens de souche, et les disparités économiques sont monnaie courante. Les enfants peuvent en vouloir à leurs parents et se sentir différents de leurs camarades parce qu’ils n’ont pas les moyens de s’offrir la télévision par câble, l’accès à Internet ou un téléphone cellulaire, ou parce qu’ils ne peuvent s’habiller ou participer aux mêmes activités que les autres enfants. Comme on l’a indiqué, la discrimination systémique contre les immigrants sur le marché du travail les empêche d’accéder à des possibilités d’emploi importantes et bien rémunérées, ce qui crée une certaine détresse économique et un accès inéquitable aux ressources pour leurs enfants.

- Rôles des sexes : Les couples peuvent devoir s’adapter à une nouvelle répartition des tâches, en particulier en ce qui concerne le revenu et les travaux ménagers. Les enfants peuvent en vouloir à leur mère de travailler à l’extérieur de la maison. Certains enfants peuvent avoir à préparer les repas ou à s’occuper de leurs frères et sœurs, puisque les deux parents doivent travailler.

- Climat : Les nouveaux arrivants qui proviennent de régions au climat tempéré doivent apprendre à s’habiller en fonction du climat canadien, savoir où se procurer des vêtements appropriés et avoir les moyens de s’acheter des vêtements d’hiver. Ils doivent apprendre à habiller leurs enfants pour l’école en fonction de la saison et, dans certains cas, ils peuvent avoir besoin d’une aide financière.

- École : Il est primordial d’évaluer la vitesse à laquelle les enfants s’adaptent à la langue, aux coutumes sociales et aux fonctionnement de leur nouvelle école. Une adaptation rapide est susceptible d’entraîner une saine confiance en soi, des compétences sociales et un bon rendement scolaire. Un enfant qui avait auparavant de bons résultats scolaires peut arriver au Canada et avoir de mauvaises notes en raison des difficultés linguistiques, du racisme ou d’autres facteurs. Il est donc important de cerner les difficultés d’adaptation de chaque enfant. Certains parents n’utilisent pas les services de soutien à l’éducation si ceux-ci sont différents de ceux offerts dans leur pays d’origine. Les enfants ayant des besoins particuliers doivent en plus être évalués dans une nouvelle langue et dans un nouveau contexte culturel. Il est utile de demander à un parent et à l’enfant même comment ils s’adaptent au système scolaire, et de dégager les problèmes les plus importants. Il est également recommandé de leur transmettre les coordonnées des services scolaires et communautaires qui peuvent favoriser leur adaptation et la réussite scolaire de l’enfant et d’acquérir les connaissances sur le développement de l’enfant et maturité scolaire.On peut également se heurter à des problèmes lorsque la norme en matière d’éducation est plus élevée dans le pays d’origine qu’au Canada. Il peut être difficile de placer l’enfant dans le bon degré scolaire puisque les systèmes canadiens planifient le classement en fonction de l’âge.

- Normes sociales : Il peut être difficile pour les parents et les enfants de s’adapter aux valeurs et aux normes culturelles du Canada, comme les modes de vie, les croyances, la religion, la vie privée, l’éthique de travail, les perceptions du tabagisme et de la consommation et d’alcool, les interactions sociales et le rythme de la vie urbaine, qui peuvent être beaucoup plus rapides ou lents que ceux qu’ils ont connus.

- Sentiment de sécurité : Les nouveaux arrivants qui ont vécu dans des endroits non sécuritaires, comme des camps de réfugiés ou des pays où la violence était monnaie courante, peuvent avoir tendance à surprotéger ou à sous-protéger leurs enfants. Leur évaluation du danger peut ne pas être adaptée à leur nouvel environnement. À l’opposé, certains nouveaux arrivants aboutissent dans des quartiers peu sécuritaires et ne savent pas comment se protéger contre les dangers.

- Protection de l’enfance : Le concept de protection de l’enfance peut être obscur pour certains Néo-Canadiens, en particulier ceux qui utilisent les punitions corporelles (la fessée, les coups) pour discipliner leurs enfants. Les familles ne comprennent peut-être pas la notion d’« obligation de signalement » qui existe au Canada, et le signalement peut éroder la confiance envers le système de santé. La Société canadienne de pédiatrie fournit des renseignements aux parents sur la discipline positive.

- Logement : Les nouveaux arrivants à faible revenu sont susceptibles de vivre dans des maisons surpeuplées, des conditions déplorables et des quartiers aux taux de criminalité et de pauvreté élevés18. Les mauvaises conditions de logement peuvent comprendre un propriétaire difficile ou injuste et un quartier dangereux où les enfants sont exposés aux bandes criminelles, aux drogues et à la violence. Les enfants peuvent avoir honte de l’endroit où ils vivent, se sentir exclus socialement ou gênés d’inviter d’autres enfants chez eux. L’électricité, les appareils électroménagers et les factures de services publics peuvent être des éléments totalement nouveaux pour certaines familles.

- Iniquités systémiques : Les personnes qui ont des comportements racistes et discriminatoires visent souvent les accents étrangers, la difficulté à apprendre le français ou l’anglais, une particularité physique, le statut d’immigrant ou le faible niveau d’alphabétisme d’un parent. Les forces de l’oppression structurelle, y compris l’injustice environnementale, les politiques d’emploi discriminatoires, la violence policière, la xénophobie, la pauvreté et le racisme, ont des répercussions directes et soutenues sur le bien-être des enfants des nouveaux arrivants21. Dans le cadre des soins aux enfants nouveaux arrivants, il incombe aux médecins de prendre position pour leur santé et l’équité sociale sur le plan institutionnel et les politiques en santé. Grâce à l’évaluation des répercussions potentielles des déterminants sociaux de la santé sur le bien-être de l’enfant et de leur famille à chaque rendez-vous clinique, vous serez en mesure de mieux soutenir l’enfant afin qu’il s’épanouisse.

Comprendre la santé, la maladie et le traitement

La manière dont les nouveaux arrivants comprennent les enjeux de santé peut influer sur leur capacité à s’adapter au Canada et à assimiler la culture du pays. Pensez aux scénarios suivants :

- Un patient croit qu’un traitement est inutile, puisqu'il considère la maladie prédestinée.

- Une patiente rejette un diagnostic de trouble de santé mentale, qui est associé à une stigmatisation dans sa culture d’origine.

- L’injection est le seul mode d’administration qu’une famille peut accepter, même s’il existe d’autres options.

- Vous recommandez à un patient de changer certaines habitudes pour régler un problème de santé, mais la famille n'y croit pas et vous demande de lui prescrire des médicaments ou de la diriger vers une personne qui le fera.

Ces situations sont difficiles à gérer pour les professionnels de la santé. Il se peut qu'ils doivent rencontrer la famille plusieurs fois et essayer différents styles de communication pour réaliser des progrès ou atteindre un degré de confiance assez élevé pour bien faire accepter et comprendre leurs messages. Il faut s'informer davantage du contexte culturel et des points de vue sur la santé des nouveaux arrivants en matière de santé.

Quelques exemples de croyances culturelles figurent ci-dessous. Ces perceptions de la santé et de la maladie peuvent varier énormément d’une culture à l’autre et c'est pourquoi les généralisations sont à éviter.

- La médecine traditionnelle joue un rôle important dans de nombreuses cultures latines22.

- Des Asiatiques du Sud-Est croient que certaines parties du corps sont sacrées, ou que les médecins et les médicaments peuvent tout guérir immédiatement.

- Certains Vietnamiens croient que les patients eux-mêmes sont responsables de leur santé et de leurs soins. Par conséquent, ils n’ont pas recours aux services de santé23.

- Certaines personnes sont fatalistes et croient que les maladies sont l’œuvre de la fatalité ou du destin24.

- Dans certaines cultures, il est inapproprié d’établir un contact visuel avec une personne en situation d’autorité, comme un professionnel de la santé, ou de lui poser des questions.

- Certains patients ne savent pas qu’il est important d’obtenir rapidement les médicaments prescrits ou de prendre les médicaments de la manière prescrite25.

Ces différentes croyances peuvent influer sur la santé des patients, par exemple l’acceptation ou le refus du diagnostic, la manière de se comporter ou le respect des recommandations thérapeutiques.

Il faut encourager les familles néo-canadiennes à poser des questions sur le système de santé : comment peut-il leur être utile et comment peuvent-elles s’y retrouver? Certains patients peuvent se sentir insatisfaits si vous ne leur prescrivez pas des médicaments ou décider de chercher d’autres traitements non éprouvés qui peuvent comporter des risques pour leur santé. Pour en savoir plus, il est bon de consulter la section des ressources et des références.

Il est important d'en apprendre d'avantage sur les stratégies visant à prodiguer des soins adaptés à la culture, l’influence de la culture sur la santé et le recours efficace à des interprètes et des courtiers culturels.

La résilience

La résilience aide les nouveaux arrivants à s’adapter et réussir leur vie au Canada, malgré les difficultés auxquelles ils font face lorsqu’ils s’établissent. Elle peu être innée ou renforcée par l’expérience d’immigration ou peut être une caractéristique acquise nécessaire pour composer avec les épreuves et les situations difficiles. Il faut imaginer la résilience nécessaire pour devenir chef de famille à 14 ans, sacrifier son éducation parce que les rebelles ont mis le feu à la seule école.

Trois types de facteurs favorisent la résilience chez les enfants (consulter le tableau 1) :

- Ceux que possède l’enfant, y compris les compétences et habiletés.

- Ceux qui font partie de l’environnement de l’enfant, soit le réseau communautaire.

- L’interaction entre les facteurs personnels et contextuels, comme la signification, les valeurs et la foi.

Les facteurs de protection peuvent aider les enfants et adolescents à établir et à préserver une image positive de soi, à réduire les facteurs de risque et à mettre fin aux réactions en chaîne négatives. Les personnes résilientes sont plus ouvertes aux nouvelles expériences et occasions, ce qui favorise encore plus la résilience. Des études ont démontré que les « liens culturels » sont un important facteur de protection pour les jeunes26.

Le rôle du professionnel de la santé pour reconnaître et maximiser ces types de facteurs de protection peut contribuer à accroître la résilience des familles et des enfants nouvellement arrivés et accélérer le processus d’adaptation27.

|

Compétences et habiletés |

Facteurs liés aux réseaux |

Signification, valeurs et foi |

|---|---|---|

|

|

|

| Source : Adapté et traduit de la figure 1 de Gunnestad A. Resilience in a Cross-Cultural Perspective: How resilience is generated in different cultures. J Intercult Commun 2006;11. | ||

Quelques ressources

- Guide des ressources et services à l’intention des nouveaux arrivants – Colombie-Britannique, 2012, offert en de multiples langues.

- Canadian Immigrant. The 3 stages of re-settlement.

- Citoyenneté et Immigration Canada. Publication – Bienvenue au Canada : Ce que vous devriez savoir.

- Commissariat aux langues officielles. L’immigration et les langues officielles : Obstacles et possibilités qui se présentent aux immigrants et aux communautés.

- Conseil canadien pour les réfugiés, 1998. Best settlement practices: Settlement services for refugees and immigrants in Canada

- Gunnestad A. Resilience in a cross-cultural perspective: How resilience is generated in different cultures. J Int Commun 2006;11.

Références

- Gushalak BD, Pottie K, Hatcher Roberts J et coll. Migration and health in Canada: Health in the global village. CMAJ 2011;183(12):E952-8.

- McDonald JT, Kennedy S. Insights into the ‘healthy immigrant effect’: Health status and health service use of immigrants to Canada. Soc Sci Med 2004;59(8): 1613-27.

- Newbold KB, Danforth J. Health status and Canada’s immigrant population. Soc Sci Med 2003;57(10):1981-95.

- Dunn JR, Dyck I. Social determinants of health in Canada’s immigrant population: Results from the National Population Health Survey. Soc Sci Med 2000;51(11):1573-93.

- Ng E, Wilkins R, Gendron F et coll. L’évolution de l’état de santé des immigrants au Canada : constats tirés de l’Enquête nationale sur la santé de la population. In: En santé aujourd’hui, en santé demain? Résultats de l’Enquête nationale sur la santé de la population. Ottawa, Statistique Canada, 2005, no 82-618-MWE2005002 au catalogue.

- Spitzer DL, éd. Engendering Migrant Health: Canadian Perspectives. Toronto, University of Toronto Press, 2011.

- Vissandjee B, Desmeules M, Zheynuan C et coll. Integrating ethnicity and migration as determinants of Canadian women’s health. BMC Women’s Health 2004;4 (suppl 1):S32.

- Pottie K, Greenaway C, Feightner J et coll. Evidence-based clinical guidelines for immigrants and refugees. CMAJ 2011;183(12):E824-925.

- Berry JW, Phinney JS, Sam DL et coll. Immigrant youth: Acculturation, identity, and adaptation. App Psychol Int Rev 2006;55(3):303-32.

- Lysgaard, S. L’adaptation dans une société étrangères : le séjour aux États-Unis de boursiers Fulbright norvégiens.Int Soc Sci Bul 1955;7:47-54. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000033837_fre

- Berry JW. Immigration, acculturation, and adaptation. Appl Psychol 1997;46(1):5-34.

- Pawliuk N, Grizenko N, Chan-Yip A et coll. Acculturation style and psychological functioning in children of immigrants. Am J Orthopsychiatry 1996;66(1):111-21.

- Berry JW. Conceptual approaches to acculturation. In: Chun K, Balls-Organista P, Marin G, éd. Acculturation: Advances in Theory, Measurement and Applied Research. Washington, APA Press, 2003:17-37.

- Vo DX et coll. Voices of Asian American youth: Important characteristics of clinicians and clinical sites. Pediatrics 2007;120(6):e1481-93.

- Chan-Yip A. Health promotion and research in the Chinese community in Montreal: A model of culturally appropriate health care. Paediatr Child Health 2004;9(9):627-9.

- Cano-Ibáñez N, Zolfaghari Y, Amezcua-Prieto C, Khan KS. Physician-patient language discordance and poor health outcomes: A systematic scoping review. Front Public Health. Le 19 mars 2021;9:629041. doi : 10.3389/fpubh.2021.629041. PMID : 33816420; PMCID : PMC8017287.

- Oreopoulos, Philip. Why do skilled immigrants struggle in the labor market? A field experiment with thirteen thousand resumes. Am Econ J-Econ Polic 2011;3(4):148-71.

- Winkelman M. Cultural shock and adaptation. J Counseling Development 1994;73(2):121-36.

- Fleury D. Ressources humaines et Développement social Canada. Étude de la pauvreté et de la pauvreté au travail chez les immigrants récents au Canada : Rapport final. 2007.

- Kazemipur A, Halli S. The invisible barrier: Neighbourhood poverty and integration of immigrants in Canada. J Int Migr Integr 2000;1(1):85-100.

- Okoniewski W, Sundaram N, Chaves-Gnecco D, McAnany K, Cowden JD, Ragavan M. Culturally sensitive interventions in pediatric primary care settings: A systematic review. Pediatrics février 2022;149(2):e2021052162. 10.1542/peds.2021-052162.

- DeBellonia RR, Marcus S, Shih R, et al. Curanderismo: Consequences of folk medicine. Pediatr Emerg Care 2008;24(4):228-9.

- Donnelly TT, McKellin W. Keeping healthy! Whose responsibility is it anyway? Vietnamese Canadian women and their healthcare providers’ perspectives. Nurs Inq 2007;14(1):2-12.

- Juckett G. Cross-cultural medicine. Am Fam Physician 2005;72(11):2267-74.

- Kang DS, Kahler LR, Tesar CM. Cultural aspects of caring for refugees. Am Fam Physician 1998;57(6):1245-56,1249-50,1253-4.

- Vo DX, Park MJ. Racial/ethnic disparities and culturally competent health care among youth and young men. Am J Mens Health 2008;2(2):192-205.

- Gunnestad A. (2006). Resilience in a cross-cultural perspective: How resilience is generated in different cultures. J Intercult Commun 2006;11.

Autres ouvrages consultés

- Ahonen EQ, Benavides FG, Benach J. Immigrant populations, work and health – a systematic literature review., Scand J Work Environ Health 2007;33(2): 96-104.

- American Academy of Pediatrics, comité des services de santé communautaires. Providing care for immigrant, homeless, and migrant children. Pediatrics 2005;115(4):1095-100.

- Beiser M. Strangers at the Gate: The ‘boat people’s’ first ten years in Canada. Toronto, Ont.: University of Toronto Press, 1999.

- Caulford P, Vali Y. Providing health care to medically uninsured immigrants and refugees. CMAJ 2006;174(9):1253-4.

- Citoyenneté et Immigration Canada. Adaptation et choc culturels.

- Curtis S, Setia MS, Quesnel-Vallee A. Socio-geographic mobility and health status: a longitudinal analysis using the National Population Health Survey of Canada. Soc Sci Med 2009;69(12):1845-53.

- Farmer P. Pathologies of Power: Health, human rights and the new war on the poor. Berkeley, CA: University of California Press, 2003.

- Fazel M, Wheeler J, Danesh J. Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review, Lancet 2005;365(9467):1309-14.

- Groleau D, Kirmayer LJ. Sociosomatic theory in Vietnamese immigrants’ narratives of distress. Anthropol Med 2004;11(2):117-33.

- Gushulak BD, MacPherson DW. Migration Medicine and Health: Principles and practice. Hamilton, Ont. : B.C. Decker, 2006.

- Helman CG. Culture, Health and Illness, 5e éd. Boca Raton, FL: CRC Press (Taylor & Francis Group), 2007.

- Hyman I. Immigration and health: Reviewing evidence of the healthy immigrant effect in Canada. No 55 de la série de documents de travail CERIS. Toronto (Ont.) : Joint Centre of Excellence for Research on Immigration and Settlement, 2007.

- Keane VP, Gushulak BD. The medical assessment of migrants: Current limitations and future potential. Int Migr 2001;39(2):29-42.

- Kirmayer LJ. Cultural variations in the clinical presentation of depression and anxiety: implications for diagnosis and treatment. J Clin Psychiatry 2001;61(suppl. 13): 22-30.

- Kleinman A. Writing at the Margin: Discourse between anthropology and medicine. Berkeley, Californie, University of California Press, 1997.

- Lai D, Chappell N. Use of traditional Chinese medicine by older Chinese immigrants in Canada. Fam Pract 2007;(24(1):56-64.

- Lin KM, Smith MW, Ortiz V. Culture and psychopharmacology. Psychiatr Clin North Am. 2001;24(3):523-38.

- Médecins sans frontières. Refugee health: An Approach to emergency situations. Médecins sans frontières.

- Newbold KB. Health care use and the Canadian immigrant population. Int J Health Serv 2009;39(3):545-65.

- Agence de la santé publique du Canada. Qu’est-ce qui détermine la santé?.

- Rasmussen A, Smith H, Keller AS. Factor structure of PTSD symptoms among West and Central African refugees. J Traum Stress 2007;20(3):271-280.

- Reitz JG. Closing the gaps between skilled immigration and Canadian labour markets: Emerging policy issues and priorities. Toronto, Ont. : Université de Toronto, 2007.

- Simich L, Wu F, Nerad S. Status and health security: an exploratory study of irregular immigrants in Toronto. Can J Public Health 2007;98(5):369-73.

- Vo DX et coll. Voices of Asian American youth: Important characteristics of clinicians and clinical sites. Pediatrics 2007;120(6):e1481-93.

- Walker PF, Barnett ED, Stauffer WM, éd. Immigrant Medicine. Philadelphie, Saunders Elsevier, 2007.

- Wang L, Rosenberg M, Lo L. Ethnicity and utilization of family physicians: a case study of Mainland Chinese immigrants in Toronto, Canada, Soc Sci Med2008;67(9):1410-22.

Réviseuse scientifique

Ryan Giroux, MD

Sana Gill, MD

Mise à jour : février, 2025